近日真的格外开心,瞬间觉得世界都美好。因为我见到了我最为崇敬的越剧名宿,己96高龄的许瑞春先生。

今年4月,我在《西安艺术》上心怀敬意地读了一篇由己故戏曲评论家张静波夫人雒福秀撰写的《追寻西安越剧团的足迹》后顿时热耳酸心。她写西安越剧团的盛衰兴废。

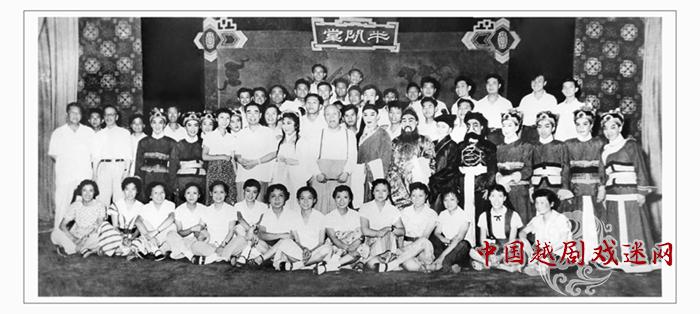

早在1995年我与建强在易俗社门口的“振秦中心”每人各买了本《艺苑英华》,从这本书中我才知道原来西安还存在着张敬盟、曹子道的“西安豫剧团”,赵玉兰的“西安评剧团”及高剑琳、许瑞春、姚月红的“西安越剧团”,我那时就在想陕西人听惯了秦腔高亢激越的耳朵,是否能接受外剧种,尤其是以浙江嵊州方言为主委婉细腻、雅致脱俗的越剧呢?读了雒福秀老师的这篇文章后,感觉自己当年的担忧并非空穴来风,不是多余的。她们从1956年来陕组建西安越剧团,举步维艰,越剧人为了她心中“南花北开”的梦想,坚守着,挣扎着,在夹缝中求生存着,尤其是在“文革”期间越剧团遭遇灭顶之灾。

1959年 赴北京中南海演出与周总理合影

改革开放后,传统戏恢复,越剧团在上世纪八十年代初曾“枯木逢春”复排和新创了许多剧目,如《阿倍仲麻吕》、《状元打更》、《红珠女》等,但随着老一辈艺术家淡出舞台,刚刚暂露头角的青年一代纷纷加盟江浙越剧院。1988年西安越剧团撤销,演职人员风流云散,只老团长高剑琳,副团长许瑞春留下了,因为这里是她们的家,这里有她们的青春与子孙。一位真正的戏迷,就不能忘记高剑琳、许瑞春、姚月红、张敬盟、曹子道及赵玉兰等为繁荣西安戏曲而做出贡献的人。高剑琳,2005年6月病故。拜访健在的许先生,就成了我一个心愿。“时来天地皆同力”,通过网络结识了越剧团的小刘,她促成了今天我的拜望。许先生虽耄耋之年,但精神矍铄,目明耳聪,思维流畅,记忆力特好,道头知尾,应答不穷。先生畅谈了自己的从艺经历及一手组建的越剧团,谈到浓兴时,先生还给我们唱了段《梁山伯与祝英台》中祝公远的几句唱,真是宝刀未老。

回来的路上,我还与韩健兄聊先生的长寿,我俩一致认为,可能是先生有一个温暖的家,一群爱她的人,一份快乐的心情,一种知足的心态。(文/韩向锋 摄/尚洪涛)

扫一扫关注我们

扫一扫关注我们 手机:13056607122

电话:0575-83066997

地址:浙江绍兴嵊州市甘霖镇问越路1号