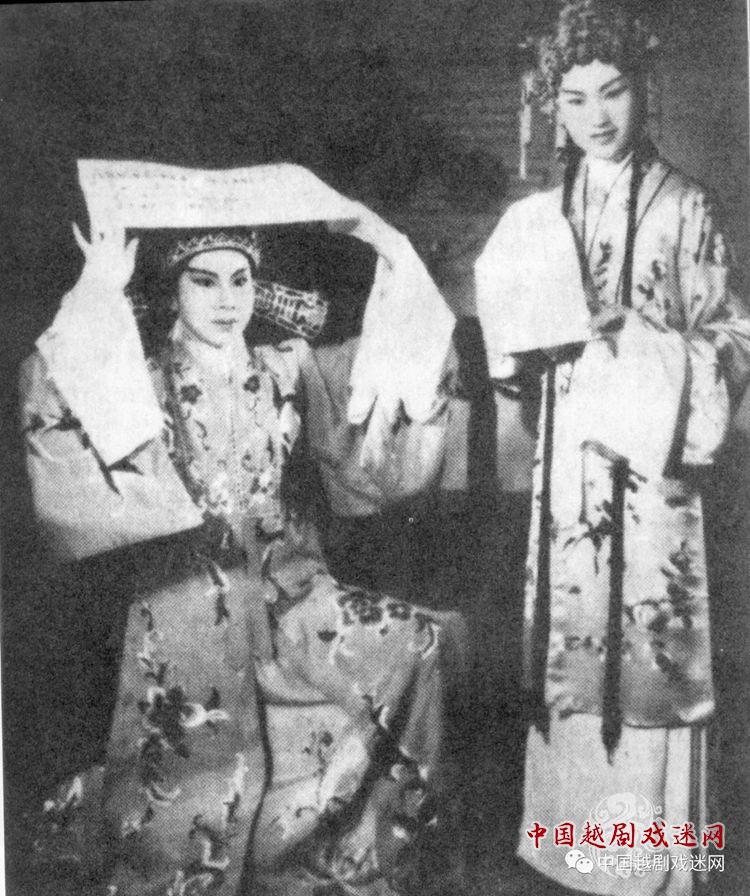

1950年王文娟在《信陵公子》中饰如姬剧照

第三章 好风来时篷才张

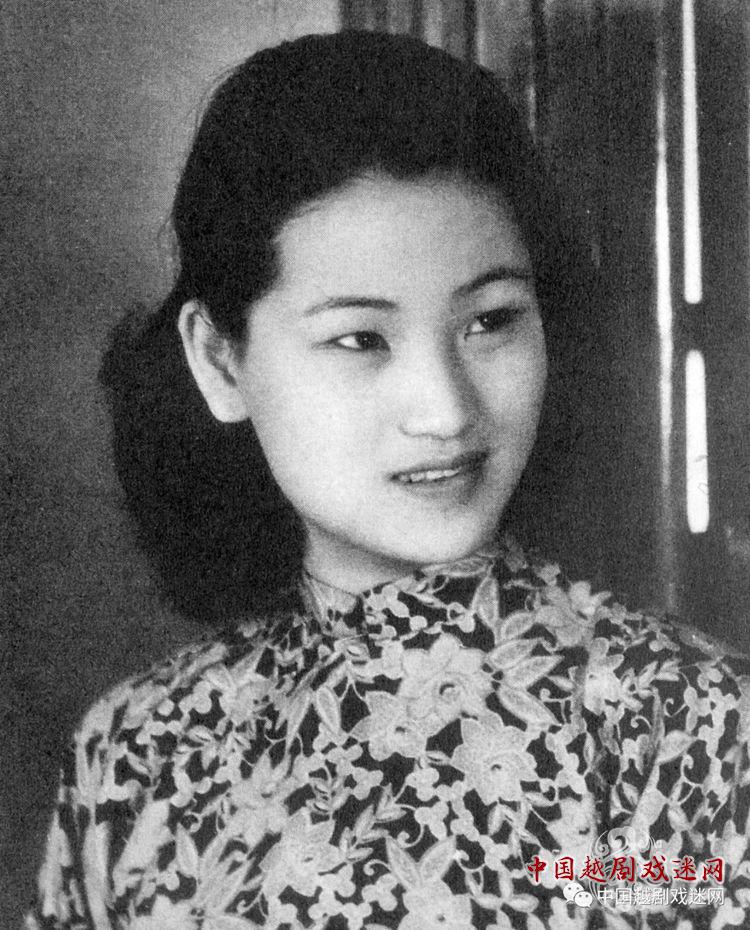

20世纪40年代初王文娟在上海

1942年夏天,我头一回出去“跑码头”。

剧团把团里的二三肩演员集合起来,组成一个临时的班子去杭州、嘉兴等地演出。我担任二肩旦,这意味着是第二女主角,我平日的勤学苦练终于有了一次全面“实践”检验的机会。

第一站在嘉兴的寄园剧场,住在简陋的后台,生活上诸多不便,但这些小麻烦和我们终于有机会独当一面的喜悦和兴奋相比,实在算不得什么。

在“寄园”的打炮戏是《盘夫索夫》,我演赵婉贞。

通过这次实践,我发现了自己学戏的“盲点”:平日学戏时,只注重头牌角色的台词和表演,而对配角的戏不怎么留心,如今到了真正要上台演的时候,才发现很多具体的地方似懂非懂,印象模糊。

于是我赶紧及时“补课”。

幸好同行的凌喜娟在剧团时就是二肩旦,我碰到有问题的地方就去请教她,她也毫不保留地热心教我。

二肩旦的角色范围比较宽,除了丫环之处,还要演一些正旦角色,如《碧玉簪》中的李夫人,《玉蜻蜓》中的张氏大娘等。

碰到这类角色,我演起来就比较吃力。我那时才十六岁,一副稚气未脱的样子,身形又单薄,宽大的戏服穿着直晃荡,根本撑不起来。

上台前,凌喜娟大姐告诉我:“扮演中年女性,你得把步子迈大一点,嗓音压低一点,动作放慢一点,抓住这几点,基本就能过关了。”

1944年6月,我随老师进了天潼路的河北大戏院,成为王杏花的二肩旦。

从学徒时期,王杏花大姐就是我学习和模仿的对象,这次同台演出,更是观摩提高的好机会。王杏花有一出拿手好戏叫《叶香盗印》,原名《七星剑》,是个传统老戏。她将上下两本浓缩为一本,故事主线集中在丫鬟叶香身上,“盗印”一场精心设计了整套身段动作。

每次演到这一场,我都到台侧仔细看,把表情、身段和舞台调度默记在心里。

后来我扮演《信陵公子》中的如姬时,“盗符”一场也借鉴吸收了王杏花大姐的表演。

1944年年底,王杏花大姐结婚离开河北大戏院。老板为缺少头肩花旦发愁,找我老师商量,老师说:“不用找别人,文娟可以顶上去。”

老板担心地问:“王文娟能挑起这副担子?”

老师说:“挑得起,我有把握,你如果不放心,她的包银从我的薪水里扣,我保证她能够胜任!”

见老师态度如此坚决,老板同意让我试一试。

老师后来对我说,她之所以这么有把握,一是我在河北大戏院唱二肩旦的这段时期,已经小有名气,积累了一定的观众基础;二是老师知道我这些年勤学苦练,会的戏已经不少,就是还缺少演主角的机会和信心。

这是我第一次上头肩旦,又是和老师这样的名小生合作,心里非常紧张。

老师不断地鼓励我,为我打气,说:“你可以做到的,不要怕,不会的我教你!”

我和老师合作的第一出戏是《贩马记》,我演李桂枝。这出戏我并不陌生,老师和其他名旦演出时我经常看。

可是到了台上,我眼睛里看出去的赵宠,依然还是我的老师,而不是戏中那个新婚的夫君,怎么也入不了戏。

她说:“上了台便不分老师和学生,只有角色和人物,演戏时一定要做到心无旁骛,才能够全力投入。”

之后的合作演出中,老师毫无保留地把自己总结的宝贵经验传授给我,令我受益终身,后来无论我演什么戏,扮哪类角色,想起老师教我的表演心得,常有一种豁然开朗的感觉。

1945年4月,我跟着老师进了同孚戏院,成为小白玉梅的二肩旦。

小白大姐性格开朗,待人豪爽热情,她的嗓音亮、戏路宽,演戏不拘泥名分地位,爱演反派角色。她总说:“妹妹,这角色我不爱演,你演吧。”

我既有机会演正派主角,又能观摩她反派角色的表演,一举两得。

1949年王文娟、徐玉兰主演《贩马记·写状》剧照

我第一次正式“挑大梁”是在1945年8月。

当时,同孚戏院邀请我作为头肩花旦,与邢月芳大姐合作演出。邢月芳师承男班艺人马潮水,她的嗓音宽厚,传统戏功底扎实,对我这个小妹妹颇为照顾。

当时有报纸评论说,短短几年,我从一个六肩花旦(其实就是龙套)飞升到头肩,进步之迅速,令人刮目相看。

其实,从学艺算起,我在舞台上也已经摸爬滚打了六七年。我相信认真用心的表演才经得起观众的审视和回味。

那段时间,我的生活重心除了演戏还是演戏,十八九岁的年纪,正是女孩子爱玩爱打扮的时候,我的心思却全都放在了舞台上。

1946年初,我在老闸戏院天红剧团搭班。演完《父母之爱》后,中间有近半个月的空档期,正好趁这个机会回一次家乡。

离开家乡来上海学戏,我已经有七年多没有回乡了。那时虽说抗战已经胜利,但时局还是不稳,我选择水路坐船回家。

经过一路奔波,终于回到了我魂牵梦绕的家乡——黄泽坑边村。

还没到家门口,远远地就看见了母亲的身影,她正在收拾晾晒的衣服,我飞奔上前大声喊:“姆妈!”

母亲回头看见是我,惊喜地叫了起来:“彩娟,是你么?你回来啦!”

说完眼泪已经流了下来,拉着我的手再也说不出话来。

母亲带我走进了一间小柴房,原来自从我走后,家乡闹过几次土匪,我们家原来的房子都被土匪放火烧了,好在家人都平安无事。

母亲拉着我问长问短,忽然想起说:“你还没吃饭吧?我给你烧年糕去。”

七年多了,母亲做的年糕只能是我梦境里的美味,吃着眼前这碗母亲烧的年糕汤,望着她瘦削的脸满是细密皱纹,虽然年糕汤依然如同记忆中那么好吃,我的心里却满是酸涩。

两个弟弟长高了,我都快认不出来了。

记得我离家时,最小的弟弟才五岁,抱在母亲的手里,现在已经长成一个大男孩了。一开始弟妹们对我还有点陌生,怯怯地望着我,我拿出礼物分给他们,说起小时候带他们玩耍的趣事,他们渐渐对我热络起来,“姐姐,姐姐”的叫个不停。

吃完饭,父亲淡淡地问了一句:“你一个人在外面过得还好吗?”

我说:“阿姐很照顾我,一切都好。我现在可以独立了。”

父亲点了点头,似乎安心了些。

转眼假期将满,我必须回上海了。

父亲不放心我执意要送我回去。

第二天清晨,我和父亲步行了二十多里,父亲怕我走不动给我雇了顶轿,自己却跟在后面走。

到三界已经是黄昏了,父亲找了一家小旅店住下,让我休息,他说要出去走走。

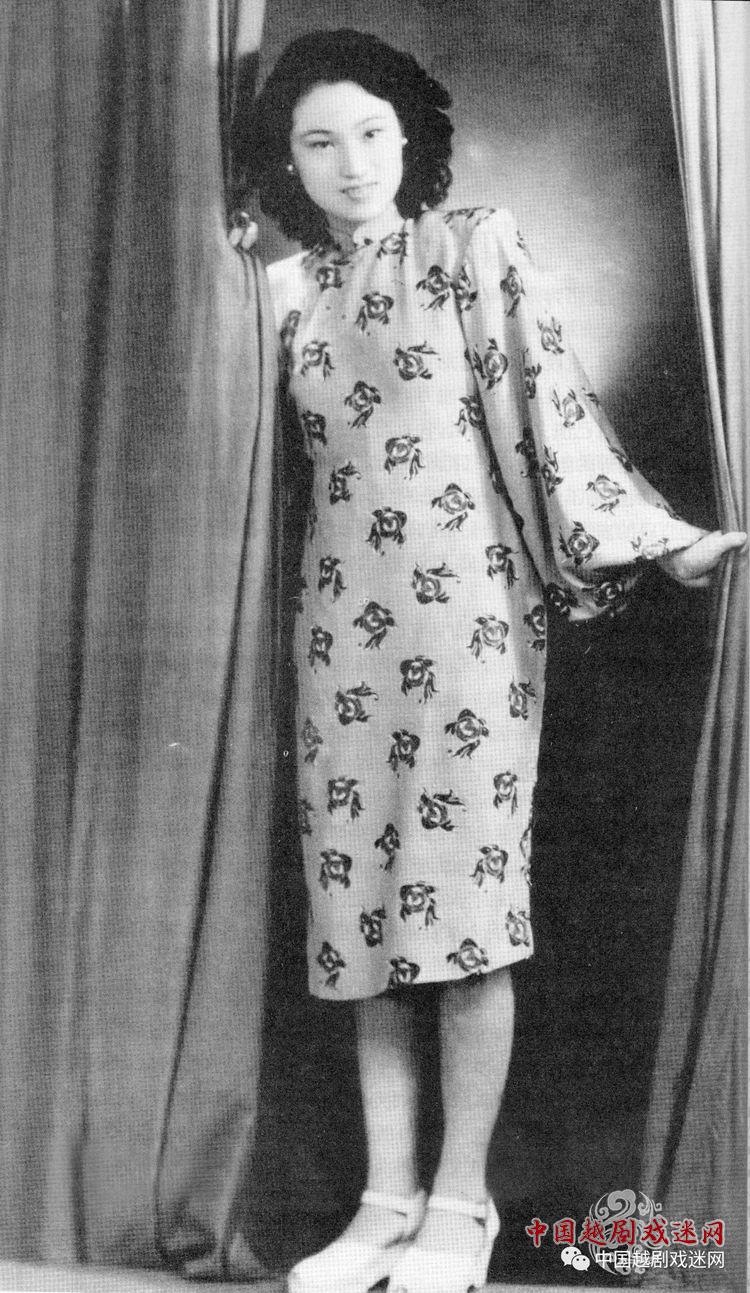

20世纪40年代中期王文娟在上海

没多久,父亲带着一个陌生人来。那人对我说:“我是你父亲的朋友,是这里剧场的管理人,今晚我们这里有个戏班要演出《孟丽君》,想请你来客串一下。”

我犹豫地说:“那怎么行?这里的剧团我不熟悉,再说时间也来不及,戏马上就要开演了呀。”

那人说:“你只演后面半场,来得及的。”

碍于父亲的面子,我只得答应。

一进剧场,就看见台上醒目地竖着一块牌子,上面写着:“今晚邀回乡省亲的上海名旦王文娟小姐登台表演,机会难得,切勿错失!”

其实当时我在上海越剧界还只是一名崭露头角的新秀,可在这小镇里,人们觉得大上海来的演员都是了不起的角儿。

消息一出,大家都争相赶来看戏,冷清的剧场一下子热闹了起来。

我急忙走进昏暗的后台准备化妆,戏班里的演员们都围了过来,热情地与我打招呼,一口一个“文娟姐”。

我只好定定神准备上场。

后半场孟丽君的戏份并不多,只有“抗旨”和“法场”两场戏,是一出熟戏,我很轻松地演了下来。

演出结束后,许多热情的观众涌到后台,我在观众的包围中卸了妆准备离开,猛然在人群中看到了父亲,他站在一个偏远的角落欣慰地看着我,那一刻我突然感到无比幸福。

父亲的眼神似乎告诉我,他终于改变了当初反对我学戏的偏见,此刻他以我为荣,这比所有的掌声都让我感到快乐!

文章摘自:《天上掉下个林妹妹——我的越剧人生》(王文娟著)图片来源:越剧博物馆

扫一扫关注我们

扫一扫关注我们 手机:13056607122

电话:0575-83066997

地址:浙江绍兴嵊州市甘霖镇问越路1号