袁雪芬 (1922.3.26—2011.2.19)浙江省嵊州市甘霖镇杜山村人。

袁雪芬 (1922.3.26—2011.2.19)浙江省嵊州市甘霖镇杜山村人。

越剧改革的重要倡导人和实践者,〔尺调〕的创造人,“袁派”创始人。

1933年7月入四季春科班学戏,工青衣、闺门旦, 兼学绍兴大班和徽班的武戏。师傅为绍兴文戏男班艺人鲍金龙。

1936年到杭州演出,首次挂头牌。同年秋随科班初次到上海,并参加灌制了女子越剧的第一张唱片。

1937年再次到上海演出。

1938年2月第三次随科班到上海,曾与“同春舞台”的绍兴大班演员同台演出。此后一直在上海从事艺术活动。“孤岛”时期与小生演员马樟花合演3年余,曾对《梁祝哀史》作了初步的去芜荐菁。演出《恒娘》等新戏,并上电台演唱,扩大了越剧影响,在艺术上崭露头角,被誉为越剧“新后”。为了摆脱当时社会上恶势力的纠缠,她洁身自励,持斋茹素,不唱堂会,不拜“过房娘”。

1942年10月起,在进步话剧的影响下,在大来剧场开始越剧改革,在越剧界首次建立起正规的编戏、排戏制度;废除幕表制,使用完整的剧本;废除衣箱制,参照古代绘画、根据人物身份设计服装;打破传统的舞台形式,采用立体布景、油彩化装、灯光、音响,逐步形成综合的艺术机制。在表演上博采众长,将话剧、电影重视刻画人物性格和内心活动的写实主义表演特点,与昆曲载歌载舞、重视形体动作美化的长处吸收到越剧中,加以融化、创新。

1943年11月演出《香妃》时,与琴师周宝财合作,创造了新的[尺调]腔,后被其他越剧演员吸收、不断丰富,发展成越剧的主腔,并在此基础上衍化出不同的流派,其唱腔旋律淳朴、节奏多变、感情真挚深沉、韵味醇厚、委婉缠绵、声情并茂,被称为“袁派”,为戚雅仙、张云霞、金采风、吕瑞英等一批越剧演员所继承和发展。她主张戏曲应该对社会起有益的作用。在日本帝国主义侵占期间,演出了《香妃》《红粉金戈》《王昭君》等表现爱国思想、歌颂民族气节、反对封建礼教的剧目。

1946年5月,把根据鲁迅名著《祝福》改编的《祥林嫂》首次搬上越剧舞台,被步文艺界和新闻界人士称为“新越剧的里程碑”。该剧于1948年拍摄成电影。在中国共产党地下组织的支持下,在1947年8月《山河恋》联合义演及同年10月筱丹桂之死事件中,同国民党当局进行了坚决斗争,遭到反动势力的多次迫害。

1949年7月,参加上海市军管会文艺处举办的第一届地方戏剧研究班学习,任表演系中队长。是年9月,她和梅兰芳、周信芳、程砚秋作为戏曲界特邀代表参加了第一届中国人民政治协商会议,并出席了10月1日的开国大典。

1950年初,拍摄16毫米彩色越剧影片《相思树》,并创造了新的[男调]腔。同年4月,参加上海戏曲界第一个国营剧团——华东越剧实验剧团,任团长。

1951年3月华东戏曲研究院成立,任副院长兼越剧实验剧团团长。

1952年参加第一届全国戏曲观摩演出大会获荣誉奖。

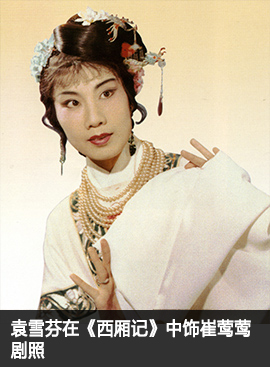

1953年与范瑞娟合作主演的《梁山伯与祝英台》,拍摄成我国第一部大型彩色戏曲影片,翌年获国际电影节“音乐片奖”。同年排演了根据王实甫原著改编的《西厢记》,成功地塑造了崔莺莺一角。

1954年加入中国共产党。

1955年上海越剧院成立,任院长。同年,参加许广平率领的“中国越剧团”赴德意志民主共和国和苏联访问演出。

1960年、1961年先后到香港、朝鲜访问演出。1965年演出《火椰村》时与琴师周柏龄合作创造了“降B调”唱腔。

1977年1月参加中国音乐家代表团访问联邦德国。

1978年她主演的《祥林嫂》拍摄成宽银幕彩色影片。1978年底重新受命担任上海越剧院院长,主持和组织了一系列新剧目的创作演出,并大力培养青年演员。

1979年参加全国人大代表团访问日本。

1985年退居二线,担任剧院名誉院长。

1986年以“艺术指导”身份与上海越剧院演出团参加巴黎第15届秋季艺术节,获格诸布尔市、里昂·维勒班市、勒阿弗尔市荣誉奖章和荣誉公民称号。

1989年夏率团去美国演出。历任第1、2、3、5、6、7、8届全国人大代表和第5、6、7届全国人大常务委员会委员。现任上海市人民对外友好协会副会长、上海市对外文化交流协会副会长。

1955年缅甸总理吴努授予她金质奖章。

1956年获文化部颁发的“1949—1955年优秀影片奖”荣誉奖。

1989年获中国唱片总公司颁发的首届“金唱片奖”。享受国务院有突出贡献专家的政府特殊津贴。

2003年12月,荣获文化部颁发的国家级艺术终身成就奖——第2届“造型表演艺术成就奖”。

拿手戏有《祥林嫂》《梁山伯与祝英台》《西厢记》《火椰村》《香妃》等。

扫一扫关注我们

扫一扫关注我们 手机:13056607122

电话:0575-83066997

地址:浙江绍兴嵊州市甘霖镇问越路1号